2025/04/10

東京都

日本三大祭り完全ガイド!祇園祭・天神祭・神田祭|伝統と熱気が融合する祭典

古来より日本人の心を魅了し続けている日本三大祭り。 祇園祭(京都)、天神祭(大阪)、神田祭(東京)は、それぞれが千年以上の歴史を持つ国指定重要無形民俗文化財です。

祇園祭(ぎおんまつり):千年の都・京都の伝統を守る祭

開催時期と概要

- 開催期間:7月1日~31日(山鉾巡行は17日)

- 場所:京都市祇園周辺

日本三大祭りの筆頭に挙げられる祇園祭は、京都の夏を代表する伝統行事です。869年、疫病退散を願って始まった祭りは、以来1150年以上もの間、途切れることなく続けられてきました。

見どころ

最大の感想は、7月17日に行われる「山鉾巡行」です。 総重量が数トンにも及ぶ豪華絢爛な山鉾(やまほこ)が、祇園の町を悠々と巡行する様子は、「動く美術館」と称されています。

各山鉾には、ペルシャ絨毯や中国・欧州の織物など、かつての日本による貿易栄誉を物語る装飾品が施されています。

祭りを楽しむためのポイント

- 宵山(前祭:7月14日~16日、後祭:7月21日~23日)では、提灯の明かりに照らされた山鉾を間近で見ることができます。

- 各町家では「お店開き」が行われ、通常は非公開の町家の中の伝統工芸品や装飾品を特別に見学できます。

天神祭(てんじんまつり):水都大阪の夏を彩る船渡御

開催時期と概要

- 開催期間:7月24日・25日

- 場所:大阪市北区天満宮周辺

日本最大の水の祭典として知られる天神祭は、951年に始まった由緒ある祭りです。 学問の神様として知られる菅原道真を祀る天満宮の祭礼で、陸渡御と船渡御(ふなとぎょ)の美しい風景は、毎年約130万人もの人々を魅了しています。

見どころ

祭りのクライマックスは25日の夕刻から夜にかけて行われる「船渡御」です。約100艘もの船が大川を進む様子は巻圧で、特に奉納花火と船上からの採掘物散布は、水都大阪ならではの风景を待ちます。

「陸渡御」では、華やかな装束をまとった稚児行列や、鉾流しの行列が街を練り歩きます。 夜の船渡御では、提灯を灯した船団が川面を進む幻想的な景観を楽しめます。

祭りを楽しむためのポイント

- 船渡御を観覧するなら、大川沿いの橋の上や河川敷がおすすめです。

- 有料観覧席のチケットはお早めに購入することをお勧めします。

- 夜店や屋台が並ぶ天満宮境内では、祭りの賑わいを勝手に楽しみます。

神田祭(かんだまつり):伝統と現代を橋渡す都市型祭り

開催時期と概要

- 開催期間:奇数年の5月(本祭は中旬の土日)

- 場所:東京都千代田区神田明神周辺

江戸三大祭りの一つでもある神田祭は、神田明神の例大祭として1600年代初頭から続く伝統的な祭りです。2年に1度の開催ながら、その規模と熱気は日本三大祭りの名に恥じないものです。

見どころ

神田祭の最大の特徴は、江戸っ子の心意気が今も息づく「神輿渡御」(みこしとぎょ)です。約200基もの神輿が一斉に担ぎ出される様子は壮観で、特に本社神輿は、約500キロの重さを誇示する大迫力の存在感があります。

町会ごとに趣向を凝らした装飾山車も一つです。伝統的な祭りの要素に、現代的な迫力を加えた独特の雰囲気は、神田祭ならではの魅力となっています。

祭りを楽しむためのポイント

- 神輿渡御は日曜日に行われ、特に午後の時間帯が最も盛り上がります。

- 神田明神周辺は大変混雑するため、公共交通機関の利用をお勧めします。

- 各町会の山車や神輿の集結地点では、写真撮影のベストスポットを見つけることができます。

令和七年神田祭はTVアニメ「薬屋のひとりごと」とコラボレーション

人気TVアニメ『薬屋のひとりごと』とのコラボレーションを発表しました。

2025年3月22日より、神田明神文化交流館にて、コラボグッズの販売も好評販売中です!(6月1日まで)

詳細はこちら↓

【公式】令和七年神田祭 ×『薬屋のひとりごと』 物販特設サイト

https://www.hikariterrace.co.jp/kandamatsuri-kusuriya/

日本の祭り文化を体感する最高の機会

日本三大祭りは、それぞれが独自の歴史と伝統を持ちながら、現代に息づく生きた文化財として、全国から多くの注目を集めています。

実際に祭りに参加する際は、事前に各祭りの特徴や特徴を把握し、時間に余裕を持って行動することをお勧めします。また、地域の人々との交流、祭りの深い歴史やその価値を理解することで、より充実した体験ができます!

日本三大祭りは、日本の文化的認識を象徴する貴重な文化遺産です。これらの祭りを、私たち先人たちが大切に守り継いできた伝統の素晴らしさを再認識し、その価値を未来へと伝えていく責任があります。ぜひ一度、これらの祭りに参加し、体感してみてくださいね!

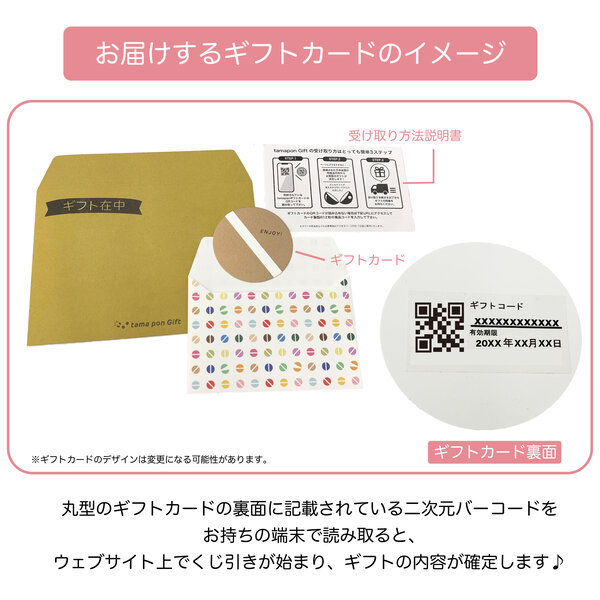

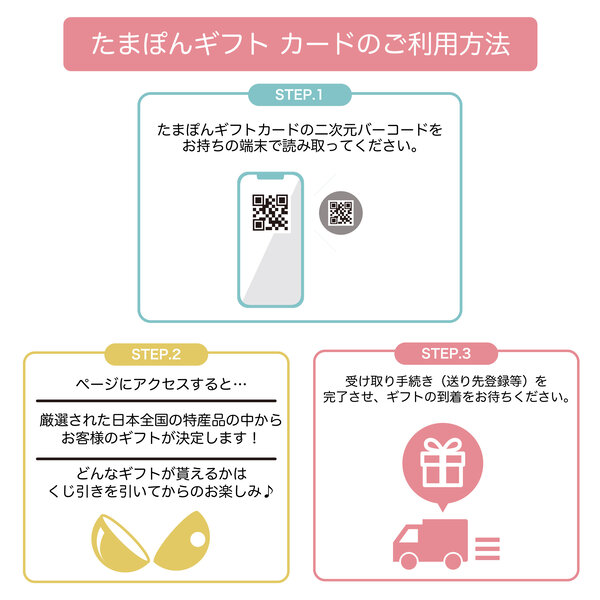

地域や特産品とのたまたまの出会いを贈る「たまぽんギフト」

たまぽんギフトは、地域をテーマにしたガチャでたまたま出会ったギフトを贈ることができる、これまでにない新しいギフトサービスです。

地域と特産品をテーマにしたギフトカード(ガチャチケット)。

受け取った人がQRコードをスマホで読み取り、ガチャを引くと、いずれかのギフトが実際に手元に届きます!

どんなギフトがあるのか、ぜひチェックしてみてください!

カテゴリ一覧

- 地域別(都道府県別) (29)

- 北海道 (24)

- 青森県 (7)

- 岩手県 (21)

- 宮城県 (4)

- 秋田県 (4)

- 山形県 (4)

- 福島県 (4)

- 茨城県 (6)

- 栃木県 (4)

- 群馬県 (5)

- 千葉県 (5)

- 東京都 (6)

- 埼玉県 (7)

- 山梨県 (6)

- 神奈川県 (5)

- 新潟県 (4)

- 富山県 (3)

- 石川県 (7)

- 福井県 (11)

- 長野県 (5)

- 静岡県 (6)

- 岐阜県 (15)

- 愛知県 (7)

- 三重県 (4)

- 京都府 (6)

- 奈良県 (4)

- 大阪府 (4)

- 滋賀県 (5)

- 和歌山県 (4)

- 兵庫県 (7)

- 岡山県 (4)

- 広島県 (8)

- 鳥取県 (6)

- 島根県 (4)

- 山口県 (4)

- 香川県 (6)

- 徳島県 (9)

- 高知県 (5)

- 愛媛県 (7)

- 福岡県 (4)

- 佐賀県 (6)

- 大分県 (4)

- 熊本県 (23)

- 宮崎県 (4)

- 長崎県 (7)

- 鹿児島県 (7)

- 沖縄県 (4)

- 地域とコンテンツ (87)

- 地域と特産品 (38)

- tamapon Giftについて (106)

- インタビュー (5)

- ギフトシーン (17)

- スタッフブログ (104)

月別アーカイブ

- 2025年7月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (6)

- 2024年11月 (17)

- 2024年10月 (15)

- 2024年9月 (12)

- 2024年8月 (14)

- 2024年7月 (14)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (7)

- 2024年3月 (8)

- 2024年2月 (8)

- 2024年1月 (8)

- 2023年12月 (16)

- 2023年11月 (14)

- 2023年10月 (8)

- 2023年9月 (14)

- 2023年8月 (15)

- 2023年7月 (19)

- 2023年6月 (22)

- 2023年5月 (20)

- 2023年4月 (18)

- 2023年3月 (26)

- 2023年2月 (22)

- 2023年1月 (20)

- 2022年12月 (26)

- 2022年11月 (23)

- 2022年10月 (30)

- 2022年9月 (35)

- 2022年8月 (16)

- 2022年7月 (5)

- 2022年6月 (9)

- 2022年5月 (31)

- 2022年4月 (11)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (7)

- 2022年1月 (4)